Au tournant du 20e siècle, en plus des terres agricoles, quatre municipalités villageoises autonomes ont coexisté au sein du territoire qui constitue aujourd’hui l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Ce sont Ahuntsic (1897-1910), Bordeaux (1898-1910), Cartierville (1906-1912) et le village du Sault-au-Récollet (1855-1916)[1]. Leurs cœurs villageois représentaient autant de petits secteurs commerciaux distincts séparés par des fermes familiales. Les automobiles étaient encore rares. Chaque village avait de petits hôtels dont les beaux jours étaient comptés.

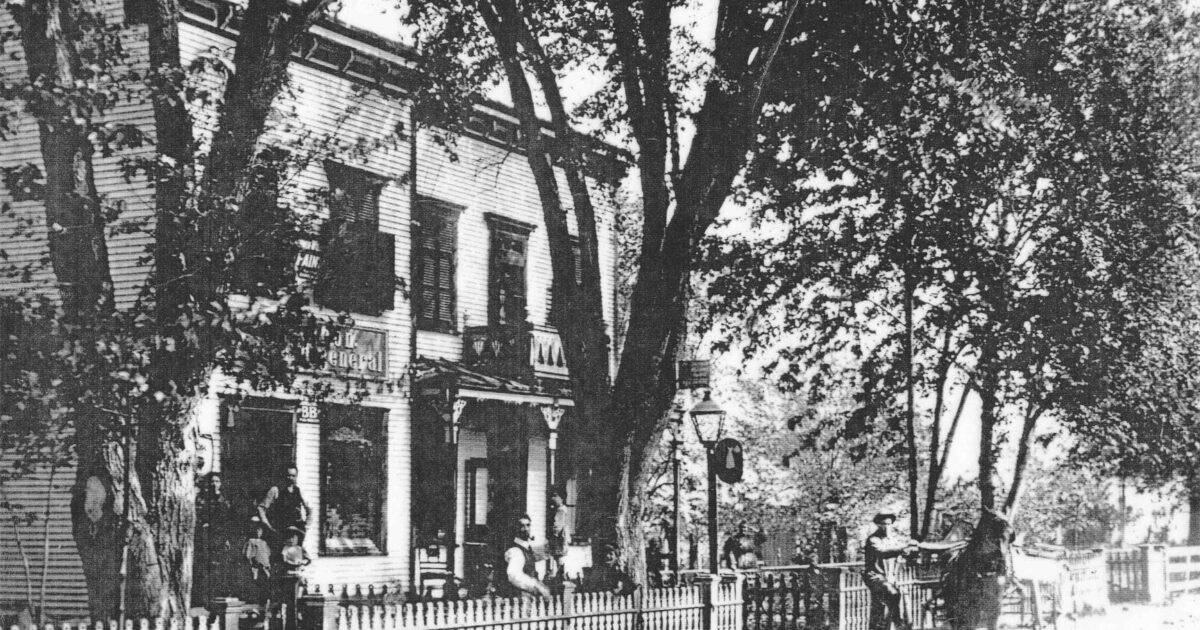

La consultation de l’édition 1908-1910 de l’annuaire Lovell nous apprend qu’au village du Sault-au-Récollet, Mlle Denise Brunet pouvait acheter du pain chez Émile Delorme et de la viande Achille Beausoleil. Si des travaux s’imposaient à l’église de la Visitation, le curé Beaubien pouvait trouver à proximité un ferblantier, un maçon ou un tailleur de pierre. Pour ceux qui appréciaient peu l’eau bénite, une dame Nantel tenait un « saloon ».

Le même document nous indique qu’à Bordeaux, on retrouvait G. Ménard, épicier, Isaac Laurin, cordonnier,F.X. Latour, restaurateur, Lorenzo Jutras et A.-E. Lecavalier, médecins, et Odile Gagnon, marchand général. La construction de la prison battait son plein et avait attiré de nombreux hommes de métier, apportant une certaine prospérité au village. Entre l’établissement de détention et la gare du Canadien Pacifique, on voyait les vaches de M. Hope, producteur laitier.

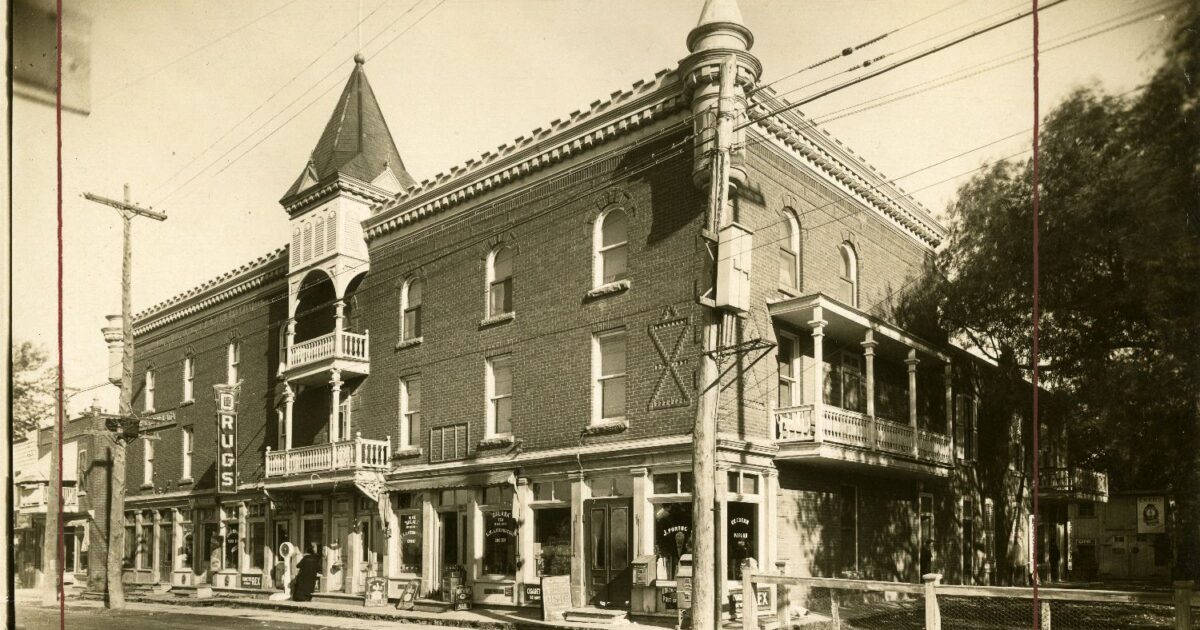

À l’intersection de deux routes qui deviendraient le boulevard Gouin et la rue Lajeunesse, le village d’Ahuntsic s’était développé autour de trois auberges. Peu avant 1910, A. Boyer tenait l’hôtel Ahuntsic et messieurs Bourgeois et Demers, l’hôtel Péloquin. Au coin nord-est de cette intersection, Louis Latendresse, boucher, avait fait construire un grand bâtiment commercial qui accueillait plusieurs commerces, un restaurant et la salle Lajeunesse. Ce lieu servait de salle pour le conseil municipal et de nombreuses activités sociales, artistiques et politiques. À quelques pas à l’est, Georges et William Millen étaient marchands de bois et de charbon. Mme Joséphine Hébert était épicière. La proximité du couvent des Dames du Sacré-Cœur amena quelques enseignants. M. J.-B. Dubois, professeur de violoncelle, était installé sur l’avenue Péloquin, une des plus anciennes rues du quartier.

Cartierville était connu avant 1890 comme l’Abord-à-Plouffe, lieu de traverse sur la rivière des Prairies et site du premier pont permettant de quitter l’île de Montréal, le pont Lachapelle. On y retrouvait les hôtels Cartierville et Klondyke. M. Lecavalier faisait du pain.

Tous ces commerces étaient des entreprises familiales artisanales vouées à disparaître progressivement. Les commerçants habitaient souvent au-dessus de leur établissement et desservaient principalement les résidents de leur village.

L’étalement urbain

L’arrivée du train à Bordeaux en 1875, puis celle du tramway vers le Sault en 1894 et Cartierville en 1895, annoncent le début du processus d’urbanisation. Dès 1910, Ahuntsic et Bordeaux sont annexés à Montréal. Cartierville et le village du Sault-au-Récollet le seront à leur tour en 1916.

Jusqu’à la fin des années 1940, ces anciens villages demeurent des noyaux distincts les uns des autres. De nouveaux règlements d’urbanisme font table rase des usages agricoles sur l’ensemble du territoire et causent l’élimination des usages commerciaux sur la majeure partie du boulevard Gouin. C’est dans ce cadre qu’a lieu la fulgurante urbanisation d’après-guerre, qui recouvre les anciennes terres agricoles de nouveaux quartiers exclusivement résidentiels et généralement à faible densité, caractérisés par l’automobilité[2].

Dès 1960, le territoire est urbanisé de manière presque continue. Les anciens noyaux villageois se fondent dans une seule trame. Le boulevard Henri-Bourassa et l’autoroute des Laurentides traversent l’arrondissement, et l’autoroute Métropolitaine constitue une nouvelle frontière nord-sud.

Des supermarchés Steinberg deviennent les piliers commerciaux des premiers centres d’achat. La plupart des rues commerciales périclitent, l’exception notable étant la rue Fleury. Comptant déjà deux sociétés de développement commercial, la rue Fleury en aura bientôt une troisième à l’est de la rue Papineau.

Des efforts de revitalisation sont cependant en cours dans Cartierville grâce à l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) et sur Lajeunesse avec la création de l’Association commerciale et citoyenne Youville.

[1] La paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet est fondée en 1736. Le régime municipal ne commence à se mettre en place au Québec qu’après la visite de Lord Durham en 1840. Après un premier essai qui échoue en 1845, le régime municipal est établi de façon permanente en 1855, avec « l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada ». Les municipalités d’Ahuntsic et de Bordeaux ont été détachées du territoire de la paroisse du Sault-au-Récollet, celui de Cartierville de la paroisse de St-Laurent.

[2] L’automobilité est le paradigme de mobilité centré sur l’automobile personnelle. Voir Persistance de l’automobilité ? Analyse en trois perspectives, article de Jérôme Laviolette, Catherine Morency et E. Owen D. Waygood dans Déclin et survie des mobilités automobiles. https://shs-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/revue-flux-2020-1-page-142?lang=fr

Ce texte a été publié dans la version papier du JDV hiver 2025.

Restez informé

en vous abonnant à notre infolettre

Vous appréciez cette publication du Journal des voisins? Nous avons besoin de vous pour continuer à produire de l’information indépendante de qualité et d’intérêt public. Toute adhésion faite au Journal des voisins donne droit à un reçu fiscal.

Nous recueillons des données pour alimenter nos bases de données. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre politique de confidentialité.

Tout commentaire sera le bienvenu et publié sous réserve de modération basée sur la Nétiquette du JDV.